3つのステップ

STEP. 01

01. 暮らしへのやさしさ

- 夜、家に帰ったらほんのりとあたたかい。

- 洗濯物が干しやすくて片付けやすい。

- 適材適所に収納があって部屋が散らからない。

- キッチンで作業しながら子供を見守れる。

- 玄関が広くてベビーカーのまま入れる。

- 2階へ上がるゆるやかな階段。…etc

02. 「私らしさ」

- 新婚時に買ったカラフルなイス + 2種類の無垢材を貼り合わせたダイニングテーブル

- 北欧旅行で買ったペンダントライト + 色の落ち着いた木目の天井

- 母親から譲ってもらったオーバル鍋 + キッチンの濃いブルータイル

- 大事にコレクションしている革靴 + 高さを変えられる見せる収納棚

- 今の家の職人技が施された建具 + ドアにはめ込んだ造作扉

- 子どもが賞を取った絵画作品 + 飾れる壁に美術館のようなスポットライト…etc

03. 夢をかなえる

- 滝のようなジャグジーバス

- お風呂で映画をみたい

- ハンモックで本を読みながら昼寝したい

- 美術館のように作品を飾りたい

- インナーバルコニーに緑をたくさん置きたい

- 猫が遊べる階段がほしい…etc

STEP. 02

“むかしの住まいから学ぶ。”

私たちが、日本家屋から学んで感じたこと。それは 「丁寧」であるということです。丁寧とは、細かいところまで気を配ること。注意深く入念にすること。配慮が行き届いていること。という意味があります。考えてできた結果と、さほど考えずにできた結果とでは、どのような結果になろうとも当然、差があるように「丁寧」であることを意識した家づくりには結果に差が出るはずです。仕上がりばかりでなく、当然、使用感にも違いが現れると考えています。

断熱・調湿に優れた

茅葺屋根

断熱と調湿性能は住まいの基本です。

民家の越屋根に学ぶ

換気の大切さ

風の通り道をつくって気持ちよく暮らす。自然の摂理にしたがって、太陽を風に向けた窓を取りましょう。

縁側に代表される“外”とのバッファーゾーン

長い庇と縁側。

「使い道を限定しない間取り」 ぶどう型の平面から、りんご型の平面へ。

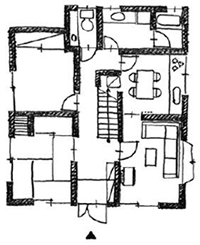

ぶどう型の平面

小さな部屋を廊下でつないでいるプランを、ぶどうの形に例えて「ぶどうの平面」と呼んでいます。部屋どうしのつながりがスムーズではありません。

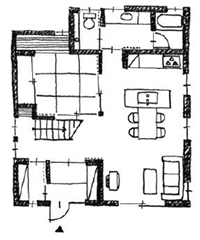

りんご型の平面

部屋の集まりではなく、ひとつの大きな空間をベースにしているプランは「りんごの平面」と呼んでいます。

土間 家事作業の中枢であったともに、家とまちとの緩衝帯

雁木がんぎ(新潟県)

積雪の多い地方で見られる工夫です。民有地の一部を皆で出し合い、歩行者の通路を確保。住居を後ろに下げて建て、空いたスペースを公共的な空間として利用するこの雁木は、家と家とを結ぶことに もつながり、バラバラになりがちな都市景観をひとつの共通線で統一し、小さなコミュニティをつくっています。/p>

通り庭とおりにわ(京都府)

通り庭は、京都の町家で見ることができ、玄関から裏庭までの土間の部分のことをさします。靴を脱がずに通り抜けできるため、人の出入りや商品の搬入などがスムーズにできる。風の通り道としての役割があり、新鮮な空気を出し入れができる。さらに室内の奥まで光を採り入れることができる。など自然の力をうまく取り入れることで快適に暮らしていく建物の知恵です。

住まいは道やまちとコンタクトして始めて育まれるものです。

家と庭で太陽と風と味方につける」

一本の落葉樹を植えませんか?

建築家 故永田昌民(ながた・まさひと)さんの言葉です。

永田さんは住宅の依頼を受けるとまず、このように提案をしていたそうです。

一本の落葉樹から、 鳥などの生き物が集まり、季節の移ろいを感じ、お子様たちと、また、ご近所さんとの会話が生まれ、住まいを彩ります。

南に一本の落葉樹。それだけで夏冬の日射コントローラーになります。

STEP. 03

廊下を外したプラン

廊下状になる空間も単に通過のみの機能ではなくワークショップ兼用等複数用途を入れ込む。

廊下は部屋と部屋の動線的つなぎとして必要ですがリビングが家の中枢とすれば2階に行く階段以外、通過のみの間取りがなくても十分成立させることができます。

その分部屋を拡げたり、収納やその他の機能間取りにまわすことができます。そもそも家は家族の大きなワンルーム。廊下にとどまらず極力ワンルーム化。

土間ラボ

かつて玄関土間がほとんどの家事とくつろぎを担ってきました。土間隅の小上がりの板の間に仕切られた囲炉裏端は、食事も団らんも更には社会も受け入れる、まさにマルチな機能を果たしながら家族と社会のつながりを担保していました。

現在はキッチンも食卓 リビングみんな床の上にあげられそして仕切られてしまっています。 狭くなった玄関は靴の脱ぎ履きだけの場所となり、家と社会のつながりも希薄になったといえるのではないでしょうか?

子供部屋をつくらないプラン

生まれて間もない幼児から子供部屋を要求されたならいざ知らず、いずれのための部屋づくりは無駄かもしれません。家はワンルームを原則とするといずれのための子供部屋2つではなくいずれの為のホールにしませんか?

成長した子供たちからのリクエストがあったら、子供たちのその設え方を考えさせるくらいの暮らしのゆとりを育めたら成功といえるでしょう。

その頃になると子供たちはプライバシーの使い方も自然と身に付いて見ない聞かないの使い分けが上手になってきます。単に子供部屋では子供は育たないといえるのではないでしょうか?

“いいな”と思っていただけたら、「サン建築工房」と“家づくり”始めませんか?

建物は、そこに建ってから取り壊されるまでの間、ずっとその場所にあり続け、人の目にさらされます。その佇まいは美しくなければならないと考えています。住まい手はもちろんですが、その建物を見た人が「こんなお家を建てたい」と思ってもらえるものにしたい、それが町並みをつくることに繋がり、地域のためになることだと信じています。

サン建築工房は、個々の家だけではなく、次の美しい町並みをつくっていける、そんな佇まいを大切に考えています。